structure 構造

見えない部分の支え。永く住まうための確かな構造

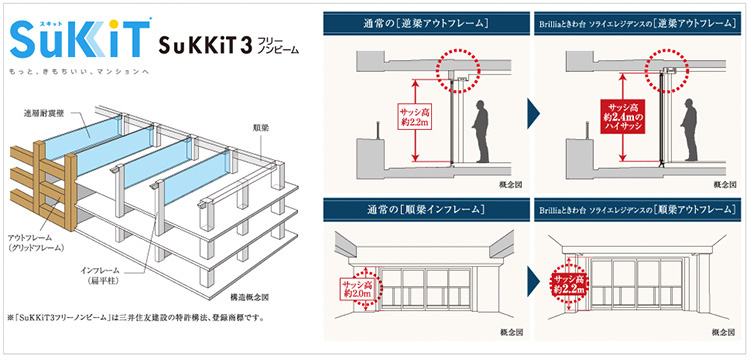

バルコニー側サッシ上部に梁のない開放的なマンション

バルコニー側サッシ上部の大梁をなくし、建物耐力上バランスのとれた最小限のグリッドフレームを建物外側に組み込むことにより、開放的で自由度の高い住空間を創造するSuKKiT構法(SuKKiT3 フリーノンビーム構法)が採用されています。これにより約2.2m~2.4mのハイサッシュとなっており、柱型が室内に出ないアウトフレーム設計と相まって、採光性にすぐれた開放感あふれるリビング空間が可能となっています。

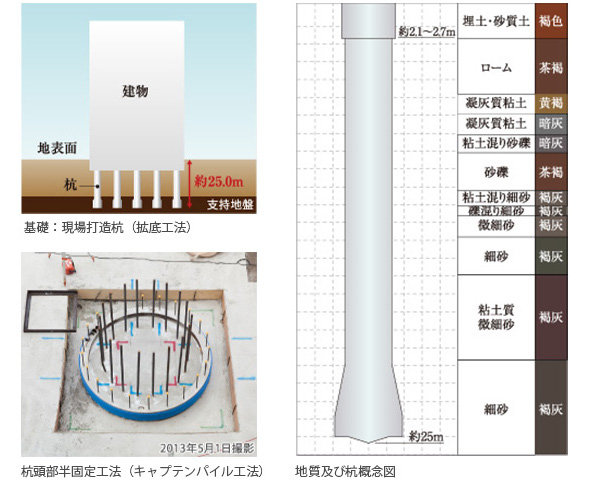

強固な武蔵野台地を支持基盤とした

安心の基礎構造

『ブリリアときわ台ソライエレジデンス』は、直径約1.0~2.2mの現場造成杭を地下約25mの支持層まで打設されています。

杭は強い支持力が得られる拡底杭が採用され、さらなる構造の安定が図られています。

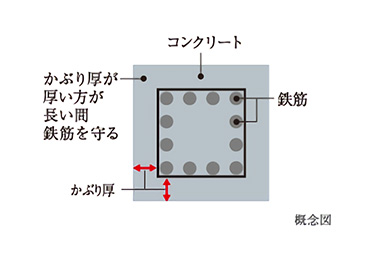

コンクリートかぶり厚

鉄筋を覆うコンクリートの劣化を防ぐため、日本建築学会数値に基づいたかぶり厚が確保されています。

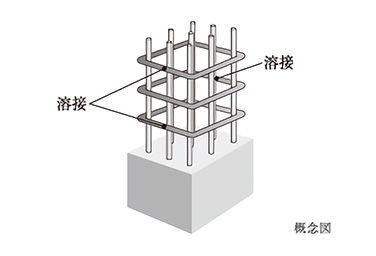

溶接閉鎖型フープ筋

建物柱部分には地震時に加わる力に対し、粘りを発揮する溶接閉鎖型フープ筋が採用されています。

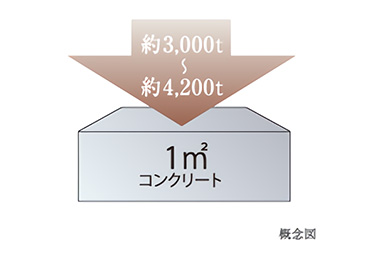

コンクリート強度

1m²あたり約3,000~4,200トンの圧縮に耐えられる強度のコンクリートが設計基準となっています。

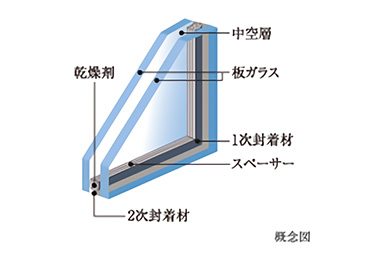

複層ガラス

2枚のガラスの間に空気層を設けた複層ガラスが採用されています。断熱性にすぐれ結露も抑制されています。

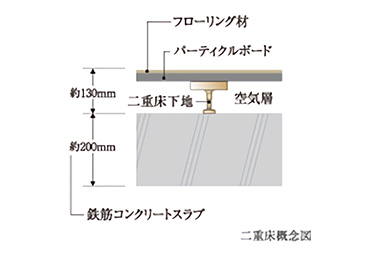

二重床

コンクリートと床(仕上げ材)の間に空間を設けた構造のため、遮音性や将来のメンテナンス性にも配慮されています

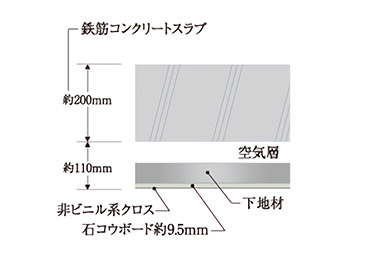

二重天井

天井裏の空間にダクトなどの配管類を通しているため、出っ張りが少なくなり、天井が「すっきり」した印象となっています。

− Safety −

太陽光発電パネル

太陽光発電により年間約17,000kWhが発電されています。停電時には共用部の電力の一部として利用が可能です。

リチウムイオン蓄電池

太陽光発電の電力をリチウムイオン蓄電池に蓄えることで、平常時には共用部の一部に利用し節電に貢献されています。また、災害時の非常用電源としての利用が可能です。

非常用発電機

太陽光発電パネルとリチウムイオン蓄電池と合わせて約72時間稼働することができる非常用発電機が設置されています。エレベーターや給水ポンプ、共用部の照明などに電力を供給します。

非常用飲料水生成システム

高分子RO(逆浸透)を利用して、敷地内に掘った井戸から取水した水をスピーディに濾過し、飲用水にする非常用飲料水生成システムが備えらています。1日最大約15t、約4,800人分の飲用水の供給が可能となっています。また動力源には発電機が採用され、万一、電気の供給が途絶えても運転できます。

井戸

平常時は、植栽の散水等に使用し、災害時には成水装置で生活用水に生成し、万一の際に備えられています。

電気自動車

カーシェアリングシステムで利用している電気自動車には、一般家庭の約2日分の日常使用電力が蓄電されており、非常時に共用部の一部へ供給します。

※掲載の参考写真・概念図は計画段階のもので、実際とは異なる場合があります。

※上記の内容は分譲当時のパンフレットに記載されている内容を基に掲載しております。

※物件画像は竣工時の画像となります。

※上記の内容は分譲当時のパンフレットに記載されている内容を基に掲載しております。

※物件画像は竣工時の画像となります。